2024年度 活動の様子

1.研究助成部門 専門コース

団体名

国立大学法人 岩手大学

テーマ

「盛岡式流し毛鉤」は、低水温を好むヤマメやイワナ等を釣り上げるために、独特の製法で制作された釣り竿(盛岡竿)です。釣り糸の先端に取り付けた浮木(ウキ)部分を川の対岸方向に投げ込み、川の流れに沿って複数の毛鉤を水面上に漂わせる伝承すべき漁法です。本研究は、岩手県盛岡地域を中心に北東北地域に広まった、民俗学、デザイン学、水工学からアプローチした研究であり、学術、社会、市民に本伝承を示すことを目的としています。

活動の様子

研究は、

(1) 盛岡式流し毛鉤の浮木の造形、

(2) 盛岡式流し毛鉤の浮木の流れ方、

(3) 盛岡式流し毛鉤の歴史的な調査研究

の3分野から進めています。

(1) 盛岡式流し毛鉤の浮木の造形の研究

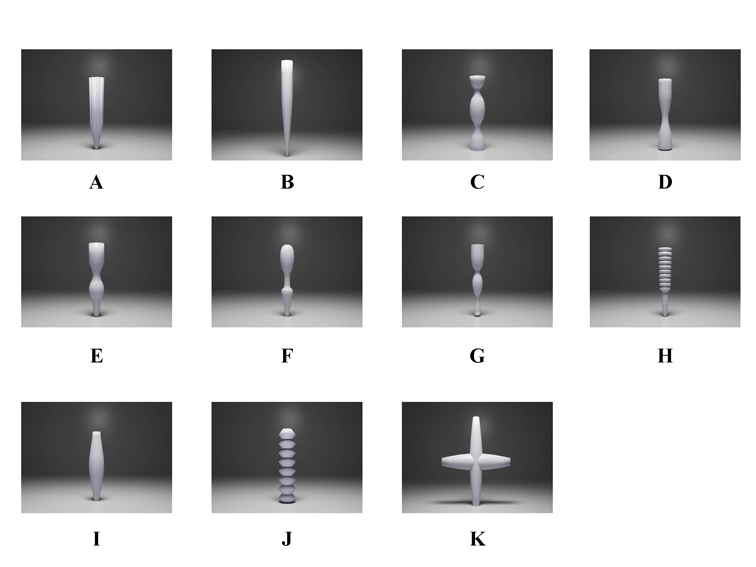

3Dプリンタで10種類以上作成。閉伊川漁業協同組合の方と一緒に河川で盛岡式流し毛鉤の仕掛けにそれぞれの浮木を取り付け、感覚的な意見を確認しました。

(2) 盛岡式流し毛鉤の浮木の流れ方の研究

上記の3Dプリンタを現地の河川で流れ方をドローンから撮影して調査しました。河川は複雑な流れをしており、完全に同じ条件で流れ方の特徴を見いだせなかったため、岩手大学にある水流装置で実験中です。

(3) 盛岡式流し毛鉤の歴史的な調査研究

(3-1) 盛岡式流し毛鉤に関する文献調査国立国会図書館にて盛岡竿に関する書籍、雑誌、新聞記事などの文献調査を行いました。また、岩手県立図書館にて江戸後期の釣り文化に関する史料を発掘し、調査中です。

(3-2) 盛岡竿等の制作プロセスの整理

・6月から盛岡竿・盛岡式毛鉤の制作過程を製作工程ごとに記録整理。

・東北地方の和竿との比較検討調査の過程で、仙台竿研究者の手塚一佳氏(超帳芸術学会会長)から情報収集し、対談記事「民具研究の時間軸の捉え方 地方釣竿から研究方法の模索」として学会図録に掲載(2024年7月)。

(3-3) 盛岡竿の竿師からのヒアリング調査(協力者:石澤氏(竿師))

・石澤和竿毛鈎工房を訪問し、伝統的な盛岡竿や盛岡式毛鉤の特徴、制作工程、当時の釣り文化についてヒアリング調査中です。そこから昭和初期の市内竿師の動向等についてまとめています。

・盛岡式流し毛鉤の第一人者とされる故桜井善八氏・善治氏について親族からヒアリング調査、当時の盛岡式毛鉤の収集活動を行いました。昭和初期の竿師・森喜一郎氏親族からヒアリング調査行い、当時の釣り具や釣竿、ウキをいただき調査中。

【2024年度の研究発表】

〔学会発表〕● 近藤良子,田中隆充,小笠原敏記:盛岡竿と盛岡毛鉤―伝統の造形―,令和6年度 第1回芸術科学会東北支部研究会 , (東北学院大学土樋キャンパス) ,2024年08月

● 田中隆充, 近藤良子, 小笠原敏記:盛岡式流し毛鉤の浮木のデザインの可能性,令和6年度 第1回芸術科学会東北支部研究会 , (東北学院大学土樋キャンパス) ,2024年08月